事業等のリスク

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。

ただし、これらは当社グループに関するすべてのリスクを網羅したものではなく、記載されていない他の事項が影響を及ぼす可能性もあります。

なお、本文中における将来に関する事項は、2025年3月31日現在において当社グループが判断したものであります。

当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努めるとともに、これらのリスクが当社グループの事業戦略の遂行能力及び中長期的な企業価値に与える影響を考慮し、リスク管理体制の強化と適切な情報開示にも努めてまいります。

当社グループの営業基盤について

当社グループは、羽田空港において空港法に基づく空港機能施設事業者としての指定を受けており、旅客ターミナル3棟及び立体駐車場2棟を建設・所有し、管理・運営する企業として、事務室等の賃貸のほか、空港内店舗における物品販売(食料品を含む)、飲食店舗の運営、機内食の製造・販売や旅行サービスの提供等を行っております。

また、成田空港等の拠点空港においても、物品販売や機内食の製造・販売等の飲食サービスの提供を行うほか、空港外に保有する社有地を有効活用した不動産賃貸等を行っており、長年培ってきた経験を生かして空港内外における新たな事業展開についても取り組んでおります。

リスク管理体制

公共性の高い旅客ターミナルの建設、管理・運営を担う当社グループにとって、事業の継続性を確保することは社会的使命であり、新たなリスクが顕在化する不確実な社会において、事業を取り巻くリスクを把握し、対策を講じることは組織のレジリエンス確保において重要な課題であると認識しております。

代表取締役社長を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、全社的なリスク情報を集約・評価し、優先的に対応すべきリスク(以下「優先リスク」)を特定しています。リスク管理委員会は、定期的に(年2回以上)開催され、優先リスクへの対応状況の確認、効果検証、及び新たなリスクの評価を行っております。審議内容は経営会議での承認を経て、取締役会へ半期ごとに報告され、取締役会はこれらのリスク管理状況を監督する体制となっております。また、リスク管理委員会は、サステナビリティ委員会やコンプライアンス推進委員会等の関連委員会と連携し、気候変動や人権、サプライチェーンといったサステナビリティ関連リスクを含む全社的リスクマネジメントを推進しています。

リスクマネジメントの全体プロセス

当社グループは、リスク管理委員会を中心に、以下のPDCAサイクルに基づいたリスク管理プロセスを年に一度実施し、優先リスクへの対応策の進捗状況は半期に一度確認しております。

計画 (Plan):リスクの調査・識別、評価、対応計画の策定

国内外の社会経済情勢や事業環境の変化、中期経営計画およびマテリアリティ等を踏まえ、リスク管理委員会事務局が網羅的なリスク調査を実施します。特に人権・環境リスクは必須調査項目としています。 リスク管理委員会は、識別されたリスクを「影響の大きさ」と「発生頻度・拡大の速度」で評価し優先順位付けを行い、「純粋リスク」と「戦略リスク」等に分類します。 特定された優先リスクに対し、リスク所管部門が対応策を策定し、リスク管理委員会が年度計画として承認します。この計画は経営会議での整合性確認後、取締役会に報告・審議され監督を受けます。

実行 (Do):対応計画の実行

リスク所管部門は、承認された年度計画に基づきリスク対応策を実行します。

評価 (Check):モニタリングと評価

リスク管理委員会は、各対応策の進捗および有効性を半期ごとにモニタリング・評価し、必要に応じて計画や評価基準等を見直します。結果は経営会議および取締役会に報告され監督を受けます。

改善 (Action):対応計画の改善と実行

評価結果に基づき、対応計画の改善策を策定・実行し、リスク管理態勢の継続的な改善を図ります。

情報開示

本リスク管理プロセスおよび主要リスクへの対応状況は、本有価証券報告書、統合報告書、当社ウェブサイト等を通じて適時適切に開示・発信します。

当社グループの事業等のリスクについて

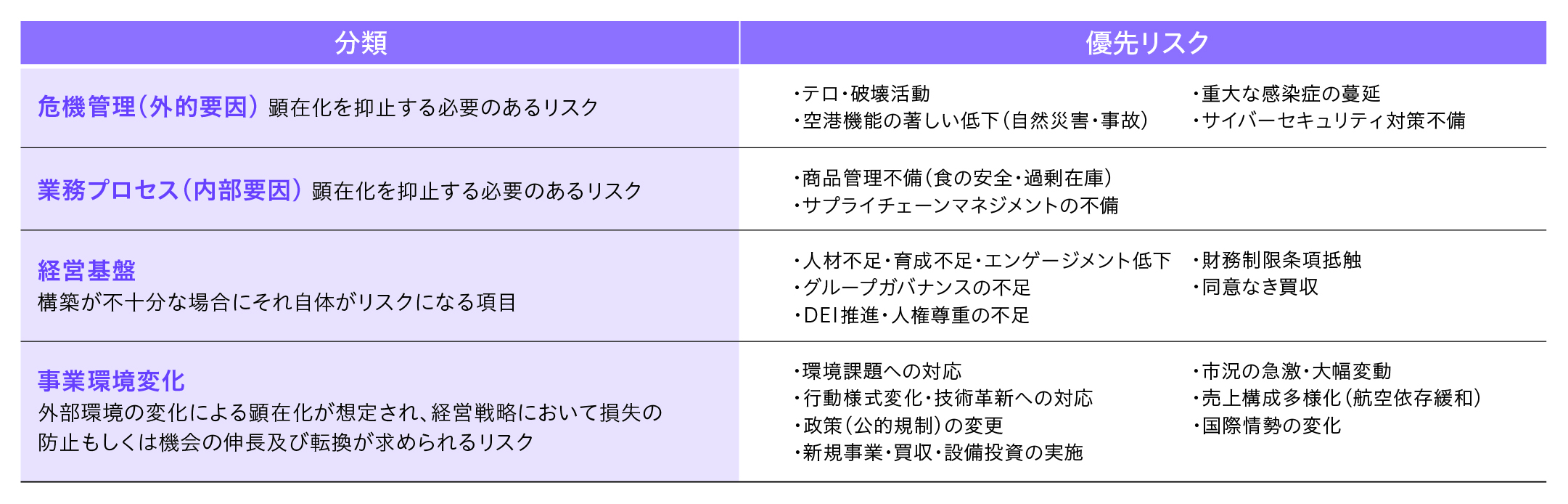

リスク管理プロセスにて記述のとおり、当社グループではリスクを性質により「純粋リスク」(危機管理、業務プロセス、経営基盤)と「戦略リスク」(事業環境変化)に大別しております。この分類の考え方及び概要を下表に示します。

表の分類に従い、2024年度に特定・更新した優先リスク18項目及び主な対応状況は以下のとおりです。これらは、当社グループの経営戦略及び事業継続に重要な影響を与える可能性があると認識しており、影響を最小限に留めるべく取り組んでおります。

1.純粋リスク

純粋リスクは、事業運営上、顕在化を抑止する必要のあるリスクであり、ハード(施設設備)・ソフト(仕組み・計画)・ヒューマン(訓練)の対応策により影響の極小化を図るものです。また、経営基盤に関するリスクは、構築が不十分な場合にそれ自体がリスクとなる項目です。

①危機管理(外的要因)

・テロ・破壊活動

主な対応策:関係機関との連携による警備体制の強化や、ハード・ソフト両面からの継続的な対策として、最新技術を活用した防犯システムの高度化や施設設備の強化、従業員への教育・訓練を実施しています。

・空港機能の著しい低下(自然災害・事故)

主な対応策:施設の耐震化・防災対策の推進や重要施設の二重化・分散化を含む長期修繕計画の着実な実行に加え、実効性のある事業継続計画(BCP)を策定し、災害対策マニュアルの整備・周知や実践的な訓練の実施、非常時備蓄品の確保などを通じて、その検証・更新を行っています。航空機事故発生時の対応体制についても、関係機関と連携し強化を図っています。

・重大な感染症のまん延

主な対応策:旅客及び従業員の安全確保を最優先とした感染拡大防止対策を継続的に実施しており、非接触技術の活用や施設内の衛生管理の徹底、従業員の感染予防策の強化を図っています。感染症対応版BCPに基づく行動計画の周知徹底や、航空需要の変動に対応した柔軟な事業運営体制の構築にも努めています。

・サイバーセキュリティ対策不備

主な対応策:デジタル事業推進室担当役員を責任者とするJAT-CSIRT(サイバーセキュリティインシデント対応体制)を構築し、24時間365日の監視体制、IT-BCPの整備と訓練、外部専門機関との連携強化を進めています。

②業務プロセス(内部要因)

・商品管理不備(食の安全・過剰在庫)

主な対応策:衛生管理手法に基づく品質管理体制の強化、従業員への衛生教育の徹底、サプライヤー管理の強化を実施しています。需給予測精度の向上と適正在庫の維持に努め、食品ロス削減にも取り組んでいます。

・サプライチェーンマネジメントの不備

主な対応策:サステナビリティ委員会傘下にサプライチェーン分科会を設置し、サプライヤーに対するESGプログラムを推進しています。具体的には、サステナブル調達基準の策定・遵守要請や、人権デューデリジェンスの一環として取引先へのアンケート調査や対話を通じた適合状況の確認を実施し、サプライチェーン全体の強靭化と持続可能性向上に努めています。

③経営基盤(人財・財務)

・人財不足・育成不足、エンゲージメント低下

主な対応策:衛生管理手法に基づく品質管理体制の強化、従業員への衛生教育の徹底、サプライヤー管理の強化を実施しています。需給予測精度の向上と適正在庫の維持に努め、食品ロス削減にも取り組んでいます。

・サプライチェーンマネジメントの不備

主な対応策:中期経営計画及びサステナビリティ中期計画に基づき、「自ら考え挑戦する人財」の育成方針のもと、戦略的な採用活動による人員体制の確立や、研修制度の充実に取り組んでいます。複線型人事制度の導入や各種セミナーの実施、メンター制度の運用など、働きがいのある職場環境整備も推進しています。従業員エンゲージメントサーベイの結果を活用し、課題把握と改善施策へ繋げ、PDCAサイクルで人財施策の効果を管理することとしています。

・グループガバナンスの不足

主な対応策:グループ内部統制整備・運用状況のPDCAサイクルを推進するとともに、2024年度に全面更新した「コンプライアンス基本指針」及び「行動規範」のグループ全社員への浸透・徹底を図っています。グループ会社の経営状況のモニタリング等を通じて、グループガバナンス体制の強化に継続的に取り組んでいます。

また、2025年5月9日に公表した特別調査委員会の調査報告書を踏まえた2025年6月12日付「再発防止策の策定及び取締役の処分に関するお知らせ」記載の各再発防止策について、速やかに検討・実行してまいります。

・DEI推進・人権尊重の不足

主な対応策:「多様な人財が互いを高め合う企業風土の構築」を掲げ、DEI推進体制の強化、各種研修の実施、相談窓口の設置、働きやすい環境整備等を進めています。「人権方針」を策定し、人権デューデリジェンスの仕組みを構築・運用し、サプライヤーに対しても人権尊重を働きかけています。カスタマーハラスメントに対する方針を策定し、従業員の安心と業務の質向上に努めています。

・財務制限条項抵触

主な対応策:中期経営計画に基づく着実な事業運営と収益力強化、資本コストを意識した投資判断、安定的なキャッシュ・フローの創出に努めています。財務状況を定期的にモニタリングし、月次での収支・資金推移の確認や、グループ各社・金融機関・監査法人等との情報共有を強化しています。

・同意なき買収

主な対応策:企業価値及び株主共同の利益の継続的な向上に努めるとともに、平時から株主との建設的な対話を促進し、経営方針への理解を深めていただく活動を推進しています。買収防衛策については株主総会での決議に基づき継続するとともに機関投資家とのエンゲージメント強化や政策保有株に関する方針決定、大株主の動向分析など、ステークホルダーとのコミュニケーションを重視した対応を行っています。大量買付行為等への対応方針については、その是非や具体的な対応策を適宜検討しています。

2.戦略リスク

戦略リスクは、外部環境の変化による顕在化が想定され、経営戦略において損失の防止もしくは機会の伸長及び転換が求められるリスクです。

④事業環境変化(外部環境変化への経営戦略対応)

・環境課題への対応

主な対応策:サステナビリティ中期計画に基づき、2050年ネットゼロ達成に向け、再生可能エネルギー導入拡大、省エネルギー設備の導入、空港内車両のEV化等を推進しています。加えて、廃棄物は発生抑制・再利用・再生利用(3R)を基本に適正処理と削減に努め、分別徹底とリサイクル率向上を推進します。水資源は節水設備導入や雨水・中水活用等により使用量削減と効率的な利用を図っています。

・行動様式変化・技術革新への対応の遅れ

主な対応策:顧客ニーズや市場トレンドの変化を的確に捉え、DX(デジタルトランスフォーメーション)戦略に基づき、非接触技術の導入、オンラインサービスの拡充、データ分析に基づくパーソナライズされたサービスの提供、スマートエアポート化の推進等に取り組んでいます。新たな技術の活用による業務効率化や新サービス開発にも積極的に挑戦し、変化を機会と捉えた事業変革を進めています。

・政策(公的規制)の変更

主な対応策:関連省庁や業界団体との連携を通じて、政策動向に関する情報収集を常に行い、規制変更等への早期対応準備を進めています。航空保安体制の強化や効率的な空港運用への貢献など、社会的要請に応じた対応にも積極的に取り組んでいます。

・新規事業・買収・設備投資の実施に伴うリスク

主な対応策:投資案件については、資本コストを意識した事業評価の重要性を認識しており、十分な市場調査、事業性評価、リスク分析を行った上での具体的な投資判断基準やリターン管理の枠組みの検討を進めております。

・市況の急激・大幅変動

主な対応策:調達先の多様化等による価格変動リスクのヘッジ、効率的な在庫管理によるコスト負担軽減策を継続的に実施しています。経済動向や市場環境を注視し、事業計画や価格戦略に柔軟に反映させる体制を構築しています。

・売上構成多様化(航空依存緩和)の遅れ

主な対応策:中期経営計画に基づき、羽田空港の機能強化に貢献しつつ、これまでの事業で培ったノウハウを活かした新たな収益機会の創出(空港周辺開発、デジタルプラットフォーム事業、海外空港運営事業への参画等)を推進しています。

・国際情勢の変化

主な対応策:主要な国際情勢や各地域の動向を継続的に注視し、情報収集・分析体制を強化しています。

将来を見据えたリスク対応

当社グループは、上記のリスクに加え、今後顕在化しうる新たなリスク(エマージングリスク)についても継続的に注視し、その早期認識と迅速な対応に努めます。リスク管理体制及びプロセスは、事業環境の変化や当社グループの成長に合わせて継続的に見直しを行い、実効性の向上を図る方針です。これらの取り組みを通じて、不確実性の高い事業環境においても、持続的な成長と企業価値の向上を目指します。